Un séjour section HIDA à Paris du 10 au 13 février 2025.

Ce séjour avait pour objectif d’illustrer le programme de terminale spécialité HIDA, ainsi que le projet MEMO’ART réalisé par les élèves de 1ère HIDA et visible à la médiathèque jusqu’au 24 mars. Les élèves de 2nde option HIDA ont aussi participé à ce voyage, voulant continuer en spécialité l’année prochaine.

JOUR 1 = de Viollet-Le-Duc à Suzanne Valadon.

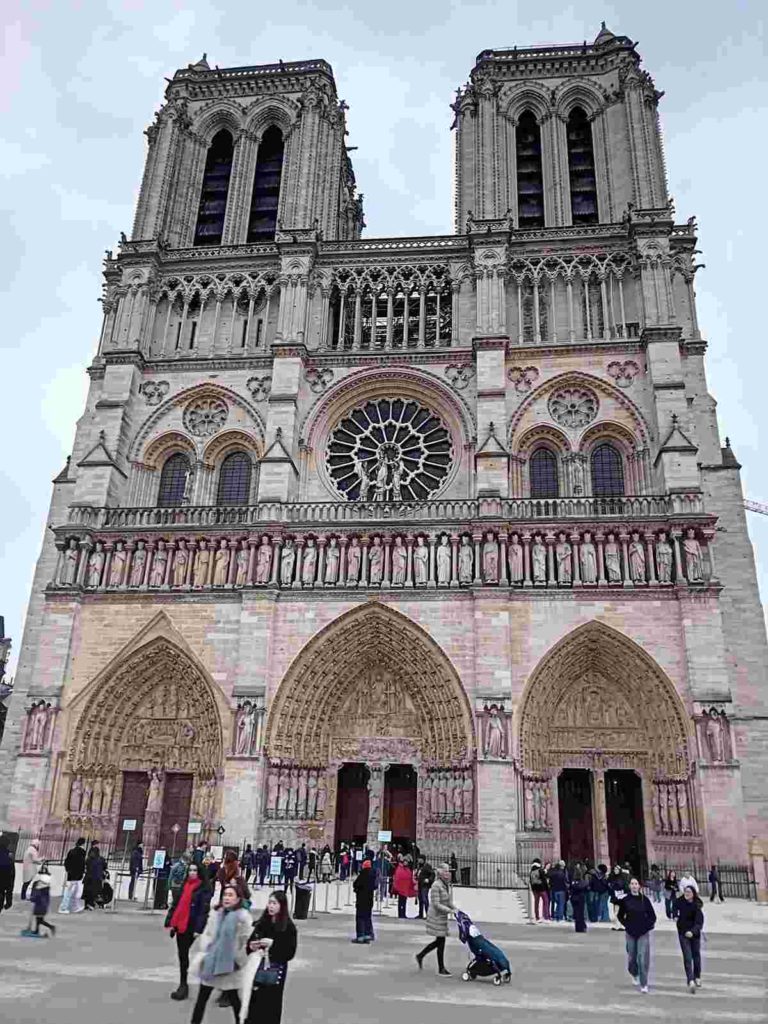

Lundi matin, les élèves ont eu la chance de rentrer et de visiter Notre dame de Paris. Nous avons constaté la superbe réfection du monument, l’éclat de la pierre dans la cathédrale et des couleurs dans les chapelles décorées par Viollet-Le-Duc. Nous avons été impressionnés par l’éclat, la luminosité du lieu, malgré un temps gris qui ne permettait pas aux vitraux de donner tout leur éclat.

Lundi après-midi, nous sommes allés au Centre Pompidou pour voir l’exposition Suzanne Valadon (1865-1938) qui lui consacre une monographie. C’est une artiste emblématique et audacieuse, l’une des plus importantes de sa génération. À la marge des courants dominants de son époque – le cubisme et l’art abstrait sont en germe alors qu’elle défend avec ardeur la nécessité de peindre le réel – elle place le nu, féminin comme masculin, au centre de son œuvre, représentant les corps sans artifice ni voyeurisme. L’exposition retrace cet itinéraire unique, depuis ses débuts de modèle favorite du tout-Montmartre, jusqu’à sa reconnaissance artistique, intervenue très tôt, par ses pairs et la critique. Suzanne Valadon embrasse la ferveur parisienne du tournant-de-siècle, ses cafés, bals musettes et cabarets et ses multiples révolutions artistiques, intellectuelles et sociétales. C’est aussi la première femme à peindre en grand format un nu masculin de face. Des élèves de terminale, Justine et Maé, nous ont présenté une de ses œuvres emblématiques « La Chambre bleue » peinte en 1923, une femme dans son intérieur, non pas nue mais vêtue d’un pyjama, fumant nonchalamment, comme émancipée du regard masculin. Un portrait de femme résolument moderne,

Nous en avons profité pour aller voir la salle dans laquelle sont exposés des tableaux de Marc Chagall (1887-1985), artiste juif Ukrainien que nous avons étudié pour le projet de mémoire de la guerre et de la Shoah en 1ère HIDA. Il est donc logique que Cléa, Louane et Nolan, qui ont travaillé sur les 3 panneaux de l’exposition qui lui sont consacrés, nous présente une de ses œuvres.

Changement complet de lieu et d’époque, avec la visite de la Basilique Saint-Denis. Cet édifice, dernière demeure des rois de France, nécropole royale, a été saccagée en 1793 par les révolutionnaires. Les tombeaux et les toitures en plomb sont récupérés pour fabriquer des munitions. Les corps royaux encore présents, les Bourbons surtout, sont enterrés dans deux fosses communes. Napoléon 1er décide la restauration de la Basilique, et Louis XVIII fait rechercher les restes présumés des souverains pour les placer dans un ossuaire de la crypte. Il sera le dernier roi de France inhumé dans la Basilique. Avec les gisants, on comprend que le roi a deux corps : l’un dans le cercueil déposé dans la nécropole (aujourd’hui disparu) et l’autre qui représente la permanence de la monarchie (le gisant). Par la suite, Trois architectes vont être en charge des travaux de restauration entre 1813 et 1879. Il s’agit de Jacques Cellerier, François Debret et Eugène Viollet-le-Duc. Ce dernier sera, durant une trentaine d’année, à la tête du chantier de restauration de la basilique et la sauvera sans doute de la ruine. Il organisera la disposition des tombeaux royaux telle que nous la connaissons, et fera exécuter de nombreux travaux de ferronnerie. Son projet de façade occidentale avec deux tours symétriques ne sera pas mené à bien pour des raisons financières.